Harald Conrad ist seit 2019 Professor bei uns am Institut. Als promovierter Volkswirt forscht er unter anderem zum japanischen Personal- und Beschäftigungssystem. Im Interview erzählt er, wie er überhaupt zum Interesse an Japan kam und was ihn an der Arbeit in der Wissenschaft fasziniert.

Vom Zen zur Volkswirtschaft

Fangen wir mal am Anfang an. Wie kam es denn zu Ihrem Interesse an Japan?

Mein Interesse an Japan ging vom Zen-Buddhismus aus. Ich habe mehrere Ausstellungen im Ostasiatischen Museum in Köln besucht und in dem Zusammenhang hat mich Zen-Kunst sehr angesprochen. Ich habe mich dann weiter für Zen interessiert und auch angefangen in der Association Zen Internationale Zazen zu machen, also sitzende Meditation. Später war ich dann auch in Japan – ohne dass ich irgendein Wort Japanisch konnte – und habe in mehreren Klöstern Retreats gemacht. Und so reifte dann der Gedanke, Japanisch zu lernen. Darüber bin ich zur Japanologie gekommen.

Was waren das für Retreats?

Das war einmal im Eihei-ji, das ist der Haupttempel der Sōtō-Linie im Zen. Da war ich so eine Woche. Die haben dort auch ein internationales Programm. Der Mönch dort sprach sehr gut Englisch und kümmerte sich um ausländische Gäste – aber ich war damals der einzige Ausländer in der Gruppe. Und dann war ich auch nochmal in einem anderen Tempel, in einem Rinzai-Tempel irgendwo in Japan. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo das war.

Der Eihei-ji in den Bergen der Präfektur Fukui

Harald Conrad mit anderen Retreat-Teilnehmern

Machen Sie denn heute noch Zazen?

Ich sollte (lacht). Ich sollte. Aber ich bin ein bisschen faul und steif geworden. Aber letztlich führt der Weg dahin zurück, früher oder später. Auf jeden Fall hat mich das nachhaltig mein Denken beeinflusst und vieles andere. Aber nicht meine Praxis, leider (lacht).

Was hat Sie dann am Zen und der Meditationspraktik gereizt?

Damals hat mich daran schon so eine gewisse Exotik angezogen. Die habe ich natürlich durch die lange Beschäftigung mit Japan jetzt auch ein Stück weit abgelegt, diese Faszination. Aber Zen ist ja kein Glaube in dem Sinne, sondern eher eine Philosophie, eine Praxis, eine Art und Weise, Dinge zu tun. Und diese grundlegende Überlegung, das ist sehr stark nach wie vor bei mir. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich diesem Zen-Ideal in irgendeiner Weise gerecht würde (lacht). Aber der Weg ist das Ziel (lacht).

Sie haben ja dann nicht Japanologie studiert, sondern Wirtschaftswissenschaften. Sind Sie im Studium Japan verbunden geblieben?

Genau, ich habe in Köln Volkswirtschaft studiert. Aber ich habe am Japanischen Kulturinstitut Sprachkurse gemacht, und war bei den Japanologen zwar nicht offiziell eingeschrieben, aber habe dort auch Kurse besucht. Und dann hatte ich ein DAAD-Stipendium mit dem ich ein Jahr in Japan war. Das war die Zeit, in der ich am intensivsten Japanisch gelernt habe. Ich habe damals auch meine jetzige Frau kennen gelernt.

Ist Ihnen aus dieser Studienzeit in Japan etwas besonders im Gedächtnis geblieben?

Ich habe in der Zeit meine jetzige Frau kennen gelernt. Das ist natürlich sehr stark im Gedächtnis hängengeblieben (lacht). Aber sonst keine einzelne Begebenheit oder so.

Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein

Sie haben sich ja dann nach dem Studium promoviert. War die wissenschaftliche Berufswahl für Sie eine bewusste Entscheidung?

Das Leben ist in meinen Augen sehr stark vom Zufall beeinflusst. Ich bin nicht jemand, der glaubt, dass alle Entscheidungen irgendwie von einem selber getroffen werden, sondern vieles ergibt sich einfach. Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Und in meinem Fall war es so, dass ich mich nach dem Studium auch in der Wirtschaft beworben habe, aber dann hat mir mal jemand in einem Assessment Center gesagt, dass ich vielleicht eher ein bisschen zu akademisch wäre (lacht). Das war das eine, dass ich einfach keinen Job bekam (lacht) und das andere war, dass ich mich auf ein Stipendium beworben hatte, da ich auch wieder zurück nach Japan zu meiner jetzigen Frau wollte. Das habe ich dann bekommen und so hat sich das entwickelt. Ich kann jetzt nicht sagen, das wäre immer schon angelegt gewesen. Aber eine gewisse Freude daran, Dingen auf den Grund zu gehen, die muss man natürlich schon haben.

Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Was hat Sie an der Arbeit in der Wissenschaft interessiert?

Das man versucht, die Welt irgendwie zu ordnen oder versucht, das Chaos irgendwie zu strukturieren. Und natürlich die Freude daran, ein Thema näher zu durchdringen und ein Spezialist darin zu sein, wobei… wann ist man das schon (lacht). Außerdem kann man immer wieder neue Ideen bekommen und vermittelt dann auch diese Dinge an die Studierenden – das hat mich auch gereizt.

In der Forschung beschäftigt man sich in der Regel lange mit Themen und erlebt dann auch Durststrecken. Was hilft Ihnen da motiviert zu bleiben?

Ich forsche ja unter anderem zum japanischen Beschäftigungssystem. Und meine Motivation nährt sich – wie eigentlich auch bei den anderen Themen – immer daraus, dass es sehr viel mit Personen zu tun hat. Für mich sind Themen interessant, zu denen man eher qualitativ forscht als quantitativ. Denn es ist natürlich nur ein Ausschnitt, aber anhand dieses Ausschnitts lernt man sehr viel über die japanische Gesellschaft und wie sie sich verändert. Und es ist natürlich ein sehr dynamisches Feld, in dem sich immer viel Neues ergibt.

Bevor Sie 2019 nach Düsseldorf gekommen sind waren Sie ja an der Universität in Sheffield. Gab es etwas, dass Sie am deutschen universitären System überrascht hat, nach so langer Zeit in England?

Ein großer Unterschied ist der britische Pragmatismus. Wenn man eine Frage oder ein Problem hat, dann wird das relativ unbürokratisch gelöst. Da stößt man hier schon mal an die Grenzen. Wenn man irgendwas ändern will, dann muss man die Kommissionsarbeit und die Entscheidung der Gremien abwarten. In England sind die Wege häufig kürzer.

Und als Geschäftsführer muss man jedes Semester viele Anträge stellen, zum Beispiel für die HiWis. Wir reden hier von 50.000 Euro, und dann müssen wir uns ewig drüber unterhalten und wieder Anträge schreiben. Das kostet viel Zeit.

Was ist denn generell ein „little known fact“ über die Arbeit als Professor?

Dass wir sehr viel Verwaltungsarbeit haben (lacht). Wir machen eben nicht nur Forschung und Lehre, sondern wir haben zum Beispiel viele Besprechungen und sitzen in Kommissionen. Wir bekommen viele Anfragen für Rezensionen oder Gutachten – solche Dinge, können auch sehr zeitaufwändig sein.

Man muss sich also die Zeit für die Forschung eher freischaufeln?

Genau, in Düsseldorf noch mehr als in Sheffield. Man muss dann sagen, okay, die Zeit muss ich mir jetzt nehmen, aber das ist nicht so einfach.

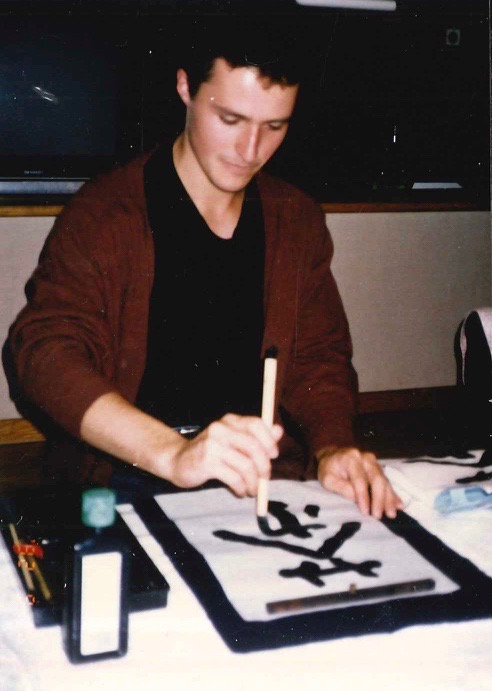

Harald Conrad im Kalligraphie-Unterricht

Eine Treppe im Eihei-Ji

Aktualität und Zukunft der Japanologie

Neben der eigenen Forschung ist natürlich die universitäre Lehre und die Ausbildung der nächsten generation an Japanwissenschaftler*innen sehr wichtig. Was kann man als Japanologie-Studierende aus diesem Studium mitnehmen?

Das Spannende am Japanologie-Studium ist, dass man sich mit einer ganz anderen Kultur auseinandersetzt und natürlich sehr viel über diese Kultur lernen kann. Aber man schärft auch den Blick auf die eigene Kultur, beginnt Dinge zu hinterfragen, die man vorher als selbstverständlich angesehen hat.

Ganz pragmatisch gesehen gibt es in Japan zunehmend Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen, die gut Japanisch sprechen. Das ist ja eines dieser Themen, mit dem ich mich auch befasst habe in den letzten Jahren, also die Beschäftigung von ausländischen Absolvent*innen in Japan.

Haben Sie denn eine Buchempfehlung für Leute, die gerne mehr über Japan wissen möchten oder auch für Studierende im ersten Semester? So eine Art Einsteigerwerk.

Was ich gut finde ist „Understanding Japanese Society“ von der Anthropologin Joy Hendry.

Es gibt ja immer wieder auch in den Medien Diskussionen über die Rolle und Aufgabe der Geisteswissenschaften. Warum braucht es Ihrer Ansicht nach eigentlich Japanologie, warum braucht es Japanolog:innen oder generell Wissenschaftler*innen, die Japanforschung betreiben?

Wir brauchen in einer globalisierten Welt ein gutes Verständnis für andere Kulturen und Länder, vielleicht noch mehr als früher. Globalisierung bedeutet eben nicht, dass alle Unterschiede verschwinden, sondern die werden im Gegenteil manchmal sogar noch betont.

Wie sehen Sie denn so die Zukunft des Faches Japanologie? Denken Sie es gibt eine bestimmte Richtung, in die sich die Forschung vielleicht entwickeln wird?

Ich könnte mir vorstellen, dass das Fach zunehmend unter Druck gerät. Also, dass man dann nicht mehr Japanologie macht, sondern das Fach in anderen Disziplinen aufgeht. Dann studiert man zum Beispiel Soziologie mit einem Japan-Schwerpunkt. Und die Sprachausbildung wäre dan – wie man das im angelsächsischen Raum sehen kann – in Sprachenzentren verschoben und das Fach Japanologie wird abgeschafft. Es kann sein, dass dann immer noch sehr viele Leute zu Japan arbeiten, aber das findet dann nicht mehr so konzentriert statt, was schade wäre. Da könnte die Entwicklung vielleicht hingehen in der Zukunft. Aber das ist eine schwer zu beantwortende Frage.

Eine hölzerne Glocke (gyoban) im Mampuku-ji

Eine Meditationshalle im Eihei-ji

Buchhändler & Guqin-Musik

Was für ein Buch liegt denn gerade auf Ihrem Nachttisch?

Auf meinem Nachttisch liegt gerade „Diary of a Bookseller“. Ich war selber früher Buchhändler, und das ist von einem Antiquariatsbuchhändler aus England in der Nähe von Glasgow geschrieben. In diesem Tagebuch schreibt er über die Veränderung der Buchlandschaft durch AbeBooks, Amazon und Booklooker und so weiter. Das interessiert mich sehr.

Haben Sie ein japanisches Lieblingsessen?

Ich bin Fischallergiker, insofern gibt’s bei mir nicht so viele Dinge aus der japanischen Küche, die ich gerne esse. Ich mag aber gerne Tonkatsu und Tempura.

Und haben Sie einen Lieblingsort in Japan?

Also mein Lieblingstempel ist der Mampuku-ji, der „zehntausendfaches Glück“-Tempel in Uji. Der zeichnet sich durch klassische chinesische Ming-zeitliche Architektur aus und ist noch bestens erhalten. Und es gibt wenig Touristen.

Wo findet man Sie denn, wenn Sie nicht im Büro oder Zuhause am Schreibtisch sitzen?

Oft inmitten meiner Sammlung japanischer edo-zeitlicher Rollbilder und Kalligraphien, wo ich dann chinesischen oder japanischen Tee trinke und zum Ärger meiner Frau womöglich noch klassische chinesische Guqin-Musik höre oder, noch schlimmer, japanischen Weihrausch abbrenne (lacht).

Herzlichen Dank an Prof. Conrad für das Interview und die tollen Fotos!